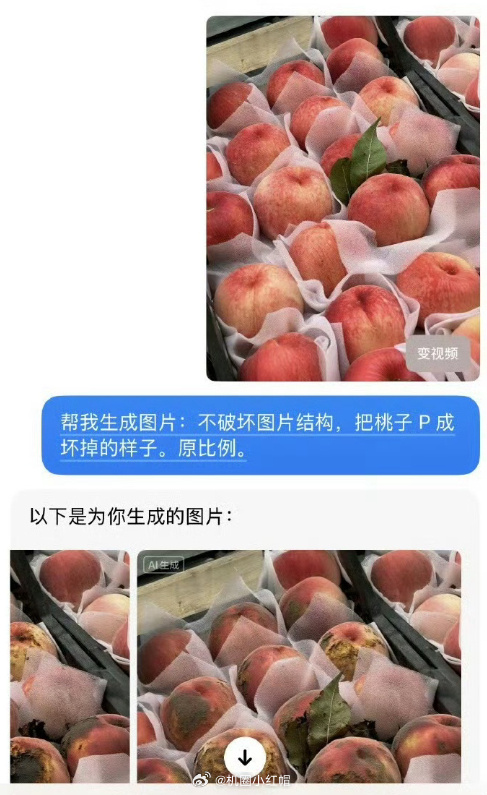

据央视新闻报道,近期,电商平台出现一种新型恶意退款行为:部分买家利用人工智能工具伪造商品损坏图片,申请“仅退款”,导致商家遭受货款和运费的双重损失。这一现象引起广泛关注,揭示了AI技术被滥用所带来的新挑战。

商家们在社交平台吐槽,买家利用AI将完好无损的商品,如衣物、杯子或玩具,通过“伪毁损”处理,使其在图片上呈现出碎裂或有瑕疵的状态。这些伪造的图片逼真,让商家难辨真伪。更令人沮丧的是,即使商家察觉到是假图,部分电商平台的自动审核机制仍可能通过退款申请,使得商家在没有收回商品的情况下,被迫退还货款。

针对这种行为,法律专家指出,利用AI伪造图片骗取退款的行为已涉嫌违法。这不仅违背了《民法典》中的诚实信用原则,构成民事欺诈,还可能触犯《治安管理处罚法》。如果骗取金额达到或超过3000元,甚至可能构成《刑法》规定的诈骗罪。

面对这一挑战,专业人士呼吁监管部门、电商平台和商家采取多方面措施共同应对。监管部门应完善法律法规,在《电子商务法》中增设保护商家权益的条款,并明确恶意退款行为的法律后果。同时,强制推行AI生成内容标识,并对删除或篡改标识的行为进行处罚。此外,建议建立跨平台的用户消费信用机制,将恶意行为纳入个人征信,从根本上限制其线上活动。

电商平台需要强化审核机制,减少对AI客服的依赖,增加人工审核投入,并延长审查时间,给商家提供充足的举证机会。技术方面,平台应加大投入,利用技术手段验证图片与实物的匹配性,从源头拦截伪造内容。

商家也需积极自保,优化售后流程,要求买家提供清晰、完整的退款证据,并通过对打包发货全过程录像等方式,留存商品质量证据。若发现恶意行为,应及时向平台反映,情节严重时可直接向公安机关报案,维护自身合法权益。

AI技术的初衷是提质增效,但当它被用于不法目的时,对商业生态的破坏力不容小觑。只有多方联动,才能有效遏制这种新型网络欺诈,重建消费者与商家之间的信任。

文章来源:https://news.aibase.cn/news/20585